更新時間:2020-07-24

2020年(第五屆)國際畜牧業創新論壇于7.3-4在浙江省杭州市舉行。溫氏集團養豬事業部生産技術總經理王連想老師在會議上爲大家帶來了《批次生産在提升效率與生産水平方面的應用》的相關内容。

在非洲豬瘟的影響之下,如何進行養豬生産是一個重要的課題。特别是後非瘟時代,生産管理技術的突破,對傳統養殖模式是一個非常大的挑戰。現在的技術更新,給傳統模式的養豬生産流程的優化和提升提供參考。

目前,集團公司的拿地速度和豬場擴建速度是非常快的,新建場産出量要占到全國養殖量的一半,還有很多公司将傳統的豬舍推倒重建,新建場替代傳統場的速度比我們看到的要快。養豬行業集中度在不斷提升,分散型養戶将逐步退出生豬養殖舞台。2019年-2020年6月1日止,全國共計新增産能2.09億頭,占2019年生豬出欄量的38%。未來中國生豬出欄量的一半将來自新建豬場。

随着非洲豬瘟防控技術和生物安全操作的逐步規範,以及國家大的調控政策的執行到位,非洲豬瘟疫情将會慢慢平息下來。但市場上缺豬态勢仍在持續,以肥母作種母豬在總母豬存欄中占比達到30-40%以上。

随着非瘟疫情在我國的持續,政府相關部門發文明确養殖設施允許建設多層建築。各大養豬集團在生豬主銷區紛紛落地生豬養殖項目的同時,不斷嘗試開展樓房聚集式養豬新模式。全國範圍内的樓房養豬項目紛紛推進,揚翔、天兆、華統、傲龍、溫氏、牧原、京基智農、新希望等大集團養豬公司的高樓養豬項目落地開工。伴随着科技的進步,傳統養殖理念不斷被颠覆,集成了更多關鍵新技術,形成了未來養豬競争的新格局。

技術的進步将促進提高養殖和生産效率,實現養殖“場”向養殖“廠” 轉變。包括遺傳選育進程的加快、疾病淨化及防控技術、建築工藝升級、豬舍環境整體控制及新技術、新型飼喂技術研究(液态料、熟化料)等新技術的應用對養殖業發展的影響巨大。而養豬新技術、新方法(如批次生産技術、新型輸精技術等)的應用,也簡化了豬場生産管理的操作流程。通過物聯網IT、大數據DT和人工智能AI等技術積極探索智能養豬(如 “豬臉識别”技術、溫度芯片健康監控),大幅提高員工工作效率。

一、批次化生産管理模式介紹:

批次生産是将原有的連續式管理模式(即每天配種、斷奶等),轉變爲在很短時間段内使生産工作間隔分明且有規則的完成(指定時間配種、斷奶等)。使養豬生産做到均衡引種、配種、分娩,優化了生産流程,從技術上保障生産有序進行、工作有序安排,從而提高生産水平,提升人均效率。

批次生産的推進是有一定的技術路線,包括建立批次生産動物流量計算模型、不同欄舍結構适應批次生産選擇标準、建立批次生産導入方案、工作流程梳理(包括周工作計劃、日工作流程、SOP、可視化管理等)、做好批次生産導入和經驗總結,以提高人均工作效率及經營效益。

管場一旦成功實施批次生産後,它的流程是固定的。

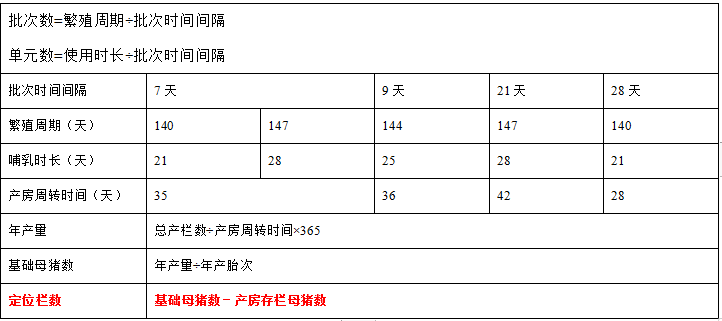

爲确保批次生産的成功實施,必須要了解一些相關概念,具體如下:

繁殖周期:妊娠天數+斷配間隔+哺乳天齡

批次數:繁殖周期÷批次時間間隔

産房單元數:産房周轉周期÷批次時間間隔

年分娩窩數:每批分娩數÷批次時間間隔×365

基礎母豬數:年分娩窩數÷年分娩胎次數

應配置定位欄數:基礎母豬數-産房母豬數

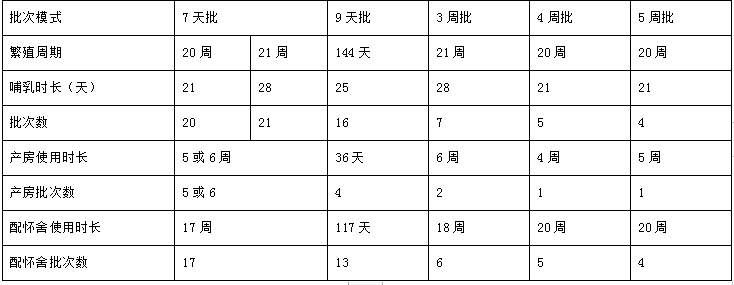

如要實施批次生産管理首先要了解批次模式及計算模型:

在設計不同的批次模式時要與相對應的繁殖周期、哺乳天數、産房使用時長、産房和配懷舍的批次數量等參數配套。下表以産床數10×40和産床數12×40作比較,來說明不同的批次類型和産能的關系,根據實際生産需要,對不同的産房配置進行優化,找到合适的批次類型。

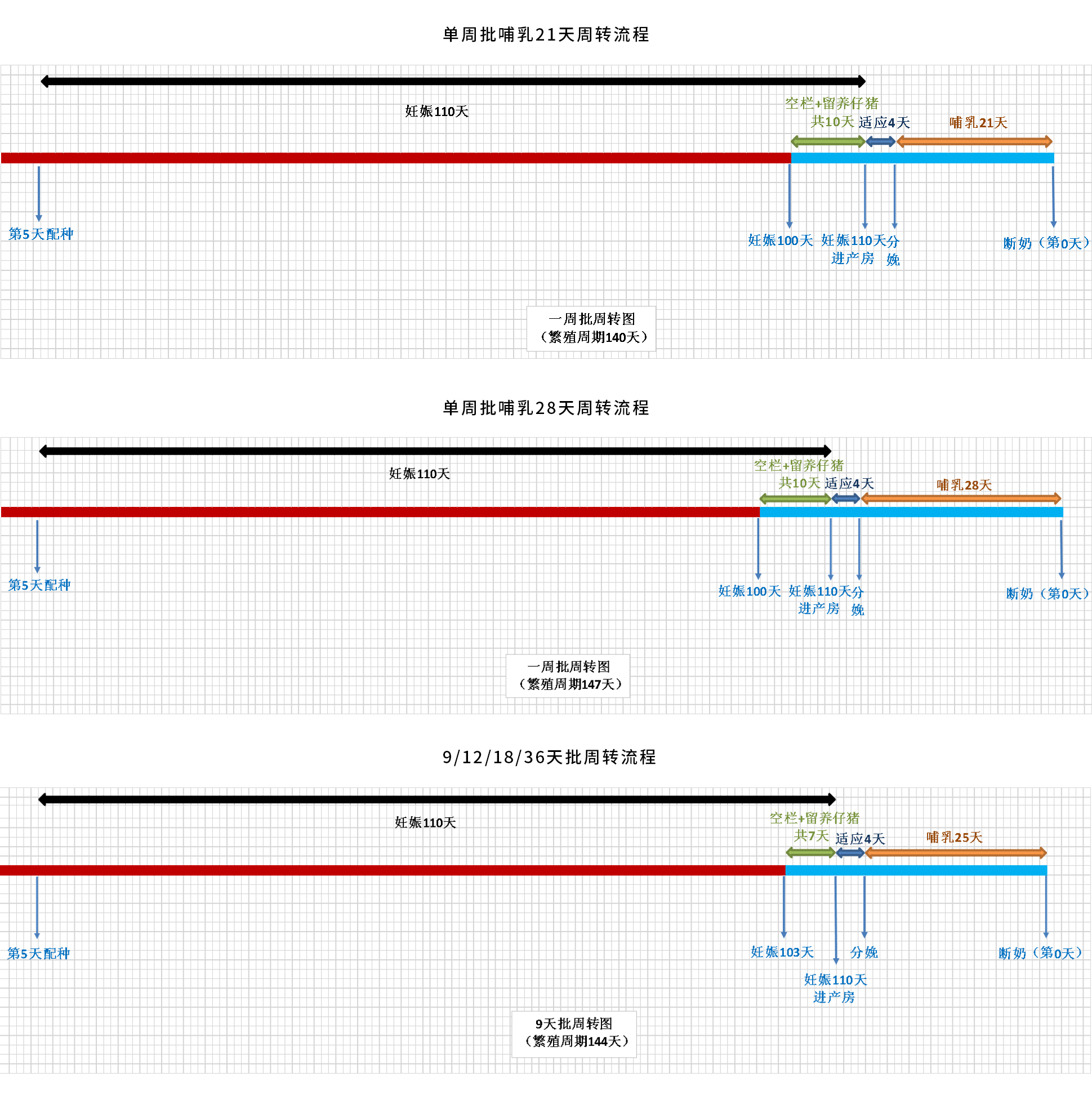

以下幾個是不同批次生産周轉流程:

單周批:哺乳天齡定28天(也可21天),提前2-3天進入産房,空欄消毒3-4天,斷奶苗豬直排,産房周轉周期爲35天 。

9/12/18/36天批:哺乳天齡25天,提前3-4天轉産,空欄消毒6-7天,斷奶苗豬直排,産房周轉周期爲36天 。

二、批次生産運行關鍵點:

1、确定批次模式:

1.1正常情況下,需先确定批次模式,再設計各個環節相應欄位數,再開始建造豬場。

1.2單線母豬規模較小的豬場,建議選擇多周批模式(3周批,4周批)。單線母豬規模較大的豬場,建議選擇單周批模式。單批分娩數越多,對分娩舍管理水平要求越高。

1.3針對已投産豬場,根據産床優先利用原則選擇批次模式,以确保産床最大化利用。

産房數量是5的倍數執行單周批,4的倍數執行9天批。重點要計算配懷舍定位欄是否充足。

1.4傳統的豬場,可以讓距離相近的兩條生産線合并成一條,獨立進行。

1.5對大規模豬場(包含4-6萬母豬線)12個産房單元,可以選擇單線運行導入單周批或9天批模式進行批次生産。

1.6對擴繁母豬線(規模相對較小),可以選擇單線運行18/36天批或多周批。

2、欄舍改造:

與連續生産相比,批次生産産房周轉加快(35-36天),要求配懷舍配置更多定位欄。在導入批次生産前,需完成定位欄改造,确保其周轉順暢。

批次時間間隔越長,對配懷舍定位欄數量要求越高。

3、建立批次生産導入方案:

在根據産床結構确定了合适的批次模式後,每批分娩數也就随即确定,根據配種分娩率,推算出每批配種母豬數。

每批配種母豬數=斷奶待配母豬數*85%+喂藥母豬數*85%

每批配種母豬資源來自于:(1)斷奶母豬;(2)對應時間段待配種的超期母豬;(3)後備母豬。

批次生産導入前,先要對現有批配種母豬資源進行全面梳理,制定出批次生産首個輪回詳細斷奶和配種計劃;再根據斷奶母豬數、超期豬數量,确定每批引種後備豬數量,以确保每批均衡配種。

後備母豬的導入,後備母豬由于初情期不固定,爲确保集中時間段配種,建議使用烯丙孕素以調節其發情配種時間。

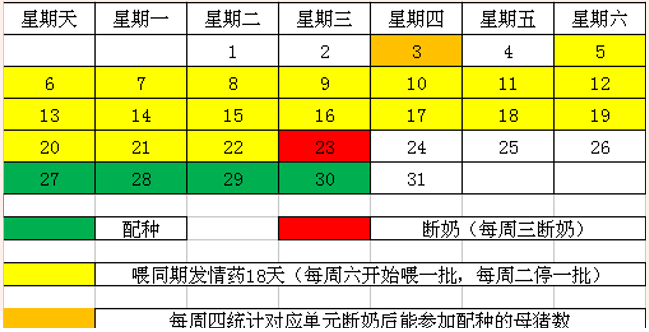

需要進入批次的後備母豬需連續喂藥18天,若周三斷奶,後備母豬在斷奶前一天停藥,即周二停藥,則該批次在每周六開始喂藥(如下表所示)。

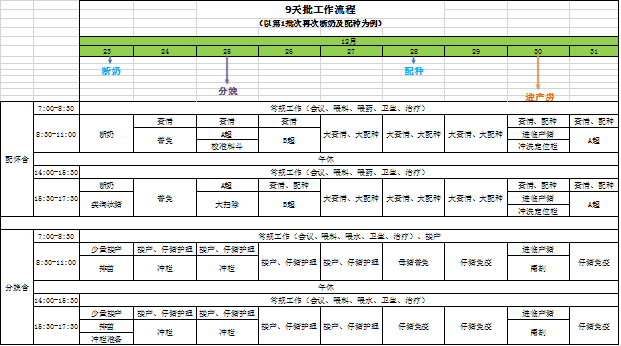

4、梳理工作流程:批次生産實施中,不管是周批還是9天批,首先要固定生産計劃,即每天上午做什麽工作,下午做什麽工作,時間固定後,周而複始(見下表)。并制定出各個生産環節的SOP。

5、做好可視化管理:

5.1分區管理:批次生産導入後,應盡量減少不必要的豬隻轉動,提高工作效率。合理分區管理,特别是緩沖區的設計,能最大限度利用好欄舍,減少轉豬次數,降低工作量。

5.2三色管理:抓好後備母豬的源頭工作,通過三色管理技術手段,做好後備母豬的情期管理工作。

5.3周批次管理卡:周批次生産管理表格能直觀的反映當前生産上存在的問題,能夠對生産管理的改進提供決策依據。

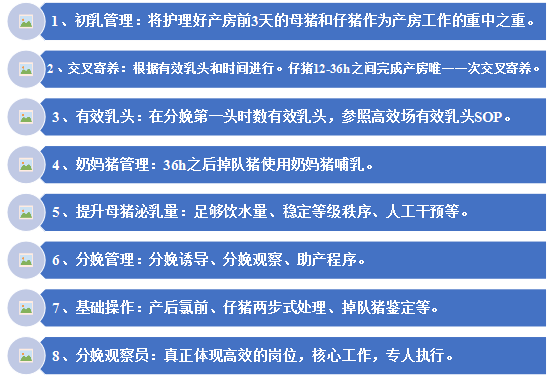

6、梳理飼養管理關鍵點:母豬批次集中分娩後,加強産房飼養管理工作顯得尤爲重要。

三、批次生産優勢分析:

1、提升人均勞動效率,降低豬苗生産成本。

2、均衡生産、生産計劃清晰,降低生産管理難度。

批次生産可做到均衡引種、配種、分娩,單批配種分娩數量固定,全年生産計劃一目了然,生産效率提高。

生産流程固化、工作節律性強,員工職責清晰,降低管理難度,提高管理效率。

3、提高豬場生産水平與豬隻上市量。

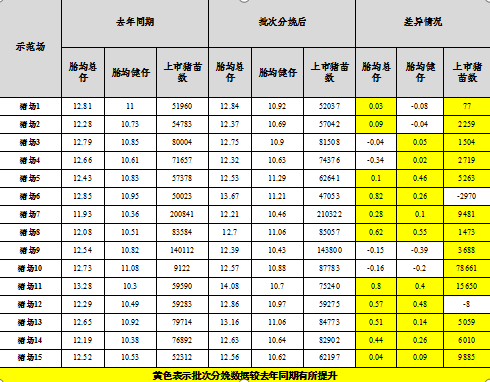

已分娩的15個豬場中,11個豬場批次分娩後,總仔較去年同期有所提升。

已分娩的15個豬場中,13個豬場批次分娩後,上市量較去年同期有所提升。

總仔提升原因分析:哺乳天齡越長,子宮生理性恢複越好,更利于下一胎繁殖性能提升。

生産流程逐漸固化,查情配種更加集中,工作安排更加合理。定位欄飼養斷奶母豬利于優飼料量跟蹤和查情工作。

上市量提升原因分析:批次生産導入後,産床得到最大化利用,産房周轉周期在35-36天,與之前連續生産周轉周期38-39天相比,産房周轉更快,産能得到提升。

4、工作安排合理,專業化程度高。

批配種與分娩時間錯開,更利于線内人員聯動,将主要精力集中在核心工作上,工作效率高。集中發情與配種,查情與配種工作的質量有保障;單批次豬群免疫、保健、B超檢查等時間固定,工作安排合理。分娩組與飼養組分工明确,分娩觀察員負責産房核心工作,專業化程度高。

5、降低疾病發生概率。

批次生産做到單批産房單元全進全出,豬苗斷奶直投,減少留養帶來的疾病問題。不同批次間豬群不存在交叉問題,與連續生産相比,轉豬頻率大大降低。